Бекетов Андрей Николаевич

(1825-1902)

Андре́й Никола́евич Беке́тов родился 26 ноября [8 декабря] 1825 года в семье морского офицера в селе Алферьевка Саратовской губернии (ныне Колышлейский район Пензенской области). Дворянский род Бекетовых ведет свое начало от тюрков-ордынцев.

Имя русского ботаника, педагога, организатора и

популяризатора науки, общественного деятеля известно далеко за пределами

области.

Андрей Николаевич - основоположник географии

растительности в России, заслуженный

профессор, ординарный

профессор и ректор Императорского

Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент (1891год)

и почётный член (1895

год) Петербургской

академии наук, тайный

советник (с 1879 года).

Старший брат химика Николая Николаевича Бекетова. Отец поэтессы, писательницы и переводчицы Е. А. Красновой, поэтессы и переводчицы М. А. Бекетовой, переводчицы А. А. Кублицкой-Пиоттух. Дед поэта А. А. Блока.

После окончания Первой петербургской гимназии А. Н. Бекетов поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет на факультет восточных языков.

В 1842 году после второго

курса ушёл юнкером в лейб-гвардии егерский полк, однако вскоре оставил военную службу и поступил

(1845) вольнослушателем на физико-математический факультет Казанского университета (естественное отделение), который окончил в

1849 году.

После завершения университетского обучения в течение трёх лет он преподавал естествознание в Тифлисской гимназии, одновременно изучая и описывая флору Закавказья, и в 1853 году в Петербурге получил степень магистра-ботаника. С 1849 по 1853 год совершал научные экспедиции в Грузию и др.

В 1854 году А. Н. Бекетов женился на Елизавете Григорьевне Карелиной, дочери исследователя Средней Азии Г. С. Карелина. В браке родились четыре дочери: Екатерина (в замужестве Краснова; 1855-1892 гг.), Софья (в замужестве Кублицкая-Пиоттух, 1857-1919 гг.) Александра (по первому мужу Блок, по второму - Кублицкая-Пиоттух; 1860-1923 гг.) и Мария (1862-1938 гг.).

Успешная защита в

1858 году в Москве докторской диссертации «О морфологических отношениях

листовых частей между собою и со стеблем» позволила Бекетову в следующем,

1858 году возглавить кафедру ботаники в Харьковском университете. Готовился в профессора в Гейдельбергском университете в Германии, где подружился с И. М. Сеченовым, Д. И. Менделеевым, А. П. Бородиным.

С 1861 по 1897 годы

работал в Петербургском университете. Своей долговременной профессорской деятельностью

Бекетов содействовал появлению целого ряда русских учёных-ботаников, из которых

многие потом заняли университетские кафедры. По инициативе Бекетова

при университете был устроен ботанический сад, своим развитием много обязанный его трудам и

заботам.

Инициатор создания Высших женских курсов в Санкт-Петербурге, которые с самого

возникновения были предметом непрерывных забот и попечений Андрея Николаевича в

качестве председателя комитета по организации этих курсов. Он руководил ими

вплоть до преобразования их в 1889 году. Был сторонником получения

образования женщинами.

Бекетов принимал также весьма деятельное участие в работе съездов русских естествоиспытателей и врачей, на которых не раз избирался в председатели.

Конец жизни А. Н. Бекетова был тяжёлым. После перенесённого инсульта в 1897 году он был парализован и в течение пяти лет находился в беспомощном состоянии, прикованный к креслу и лишённый речи.

Скончался А. Н. Бекетов 1 (14) июля 1902 года и был похоронен на Смоленском православном кладбище. В 1944 году его прах одновременно с прахом жены был перезахоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища Санкт-Петербурга.

Бекетов Николай Николаевич

(1827-1911)

Никола́й Никола́евич Беке́тов родился 1 [13] января 1827 года в Пензенской губернии в селе Бекетовка своего отца, морского офицера Николая Алексеевича Бекетова. Русский химик, один из основоположников физической химии и химической динамики, заложил основы принципа алюминотермии, металлург. Академик Петербургской Академии Наук с 1886 года, тайный советник с 1890 года.

Учился в Первой Санкт-Петербургской гимназии; в 1844 году поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет, но с третьего курса перевелся в Казанский университет, который окончил в 1848 году со степенью кандидата естественных наук.

Окончив Казанский университет,

переехал в Санкт-Петербург, где стал заниматься у Н. Н. Зинина. В 1853 году в Петербургском университете защитил

магистерскую диссертацию на тему «О некоторых случаях химического сочетания и

общие замечания об этих явлениях». Работал в университете лаборантом у

профессора П. А. Ильенкова.

В сентябре 1860 года

состоялось значительное событие в жизни и развитии химической науки - Первый Международный конгресс в Карлсруэ. В нём приняли участие Н. Н. Бекетов, Д. И. Менделеев, Н. Н. Зинин.

В 1860 году Н. Н. Бекетов получил при университете квартиру. В 1861 году он женился на Елене Карловне Мильгоф, дочери екатеринославского аптекаря. В 1862 году у них родился первый сын Алексей, потом дочь Екатерина, сыновья Николай, Владимир, Пётр.

Алексей

Николаевич Бекетов, стал крупным архитектором, академиком

архитектуры. Построил несколько десятков зданий, по праву считающихся

украшением Харькова и ряда других городов.

Второй сын, Николай

Николаевич Бекетов, стал виноделом, купил в Крыму имение Болгатур в

районе Гурзуфа и стал производителем марочных вин.

Третий сын, Владимир Николаевич Бекетов (1872-1921),

химик, работал в Петербурге с отцом, в годы Первой мировой войны ставил

производство йода и брома в Саках в Крыму.

Четвёртый сын, Пётр Николаевич Бекетов, морской офицер, служил в торговом порту Пернов.

28 марта 1865 года Н. Н. Бекетов

защитил докторскую диссертацию «Исследования над явлениями вытеснения одних

металлов другими». С этого года впервые в Харьковском университете стал

читаться курс физико-химии. В 1864 году Бекетов обратился в Совет Харьковского

университета с предложением об открытии физико-химического отделения, и в

том же году оно было открыто.

В 1868 году Императорский Новороссийский университет пригласил его к себе, но это предложение не было принято. С 1877 года Бекетов - член-корреспондент Академии наук. В 1880 году стал лауреатом Ломоносовской премии и в сентябре этого же года он был переизбран заслуженным профессором Харьковского университета; в 1885 году снова переизбран на 5 лет.

В 1886 году в связи с избранием

в Петербургскую академию наук, переехал в Санкт-Петербург, где возглавил академическую химическую

лабораторию. Также преподавал на Высших женских курсах. В 1887-1889 годах преподавал химию наследнику

цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II. В 1889-1909 годах читал в Московском университете курс «Основные начала термохимии». В Петербурге учёный проработал 25 лет, до дня

своей смерти, 30 ноября (13 декабря) 1911 года.

Награды Николая Николаевича Бекетова

Кавалер ордена Белого орла (Российская

империя)

Кавалер ордена Святого Владимира 2 степени

Кавалер ордена Святого Владимира 3 степени

Кавалер ордена Святой Анны 1 степени

Кавалер ордена Святой Анны 2 степени с императорской короной

Кавалер ордена Святого Станислава 1 степени

Память о Н. Н. Бекетове

В честь Николая Николаевича Бекетова

назван кратер на Луне.

На доме по адресу 8-я линия, 17 в 1955 году

была установлена мраморная мемориальная доска с текстом: «В этом доме с

1892 по 1911 год жил и работал выдающийся русский химик Николай Николаевич

Бекетов».

В честь Николая Николаевича и его брата Андрея Николаевича в 2017 году в Санкт-Петербурге назвали улицу на Васильевском острове. Харьковский университет устраивает Бекетовские чтения в мае месяце каждого года.

Бекетовская роща

На благодатной колышлейской земле немало прекрасных памятных мест. Одним

из таких мест является Бекетовская роща, которая располагается на трассе Пенза

- Сердобск.

Для колышлейцев это очень памятное и значимое место. Эта живописная

берёзовая роща названа по расположенной рядом деревне Бекетовке. Раньше деревня

была родовым имением учёных - братьев Бекетовых. Древний

дворянский род Бекетовых берёт своё

начало в России с XVI века. Представители

рода имели земли в разных губерниях страны, в т. ч. владели землями в верховьях

Хопра. Род Бекетовых отличился в Отечественной

войне 1812 года. Он прославился многочисленными учёными и литераторами.

Мемориальный комплекс в этой роще около села

Раевка был создан ещё в 1980 году. Это была идея Георга Васильевича

Мясникова, историка, краеведа,

исследователя пензенского края, политика и общественного деятеля,2-го секретаря Пензенского обкома КПСС, а в

дальнейшем первого заместителя академика Д. С. Лихачева,

Председателя Советского фонда культуры.

На мраморных стелах бронзовые профили учёных, наших земляков и

мемориальные доски. На стелах рассказывается о Николае Николаевиче Бекетове,

выдающемся химике и физике, академике Петербургской Академии Наук. Работал в Санкт-Петербургском университете,

Харьковском университете, химической лаборатории Петербургской Академии Наук, в

Московском университете. Являлся Президентом Русского физико-химического

общества.

Далеко за пределами нашей области известно имя Андрея Николаевича

Бекетова, ботаника и географа. С 1876 по 1883 годы Бекетов является ректором Петербургского

университета. Активный деятель Русского географического общества. Участвовал в

создании журнала «Ботанические записки» в 1886 году. Бекетов является автором «Курса ботаники» для университетских

слушателей, учебника для высшей школы «География растений». Основная идея

ботанических трудов Бекетова - возникновение, эволюция и расселение растений на

поверхности земного шара определяются условиями внешней среды. Научные идеи

Андрея Николаевича на многие десятилетия определили развитие ботаники в России

и сохранили своё значение до наших дней.

В имении Бекетовых гостил будущий известный поэт XX века - Александр

Блок. В детстве он приезжал к своему

дедушке Андрею Николаевичу Бекетову. Ни дома Бекетовых, ни построек того

времени не осталось. Но, чтобы увековечить память об А. Блоке, а также к его 100-летию, было решено неподалеку от того места, где было родовое имение Бекетовых,

создать мемориальный комплекс, который был посвящен братьям-ученым и русскому

поэту. В роще был установлен памятник поэту. Фигура юного Блока и барельефы братьев Бекетовых были выполнены

скульптором Н. А. Матвеевым и отлиты из бронзы. Это и погубило тот блоковский

мемориал. В конце 1990-х годов его разгромили ради нескольких килограммов цветного

металла, проданного на переплавку. В конце XX

века памятник А. Блоку был утрачен.

И здесь надо отдать должное

современному руководству Колышлейского района и его жителям, кому было

небезразлично прошлое их земли. Место поруганного мемориала не было брошено на

произвол судьбы. Поначалу здесь положили простой камень, и то был камень

памяти о поэте и его предках. Долго, всем миром, собирали по инициативе

Колышлейского землячества средства на новый памятник.

А в 2014 году стараниями Колышейского Землячества и районного казачества памятник в Бекетовской роще был возрождён к жизни. Автором нового варианта памятника стал скульптор Валерий Кузнецов. Восемь лет длилась работа над образом юного Блока, и всё это время шел сбор средств.

Дополнительные источники:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бекетов,_Андрей_Николаевич_(ботаник)

2. https://dzen.ru/a/ZXLeu7UrMW9Ci01c

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бекетов,_Николай_Николаевич

4. https://www.kommersant.ru/doc/3189302

5. https://rus.team/people/beketov-nikolaj-nikolaevich

6. https://yarodom.livejournal.com/2240980.html

7. http://www.trudchest.ru/news-1-2288.html

8. https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/264680-memorial-an-i-nn-beketovym-i-a-bloku

9. https://penza.er.ru/activity/news/v-kolyshlejskom-rajone-otkryli-pamyatnik-aleksandru-bloku

Голенищев-Кутузов Илья Николаевич

(1904-1969)

Имя Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова малоизвестно на колышлейской земле. Он родился в сельце Натальино Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне Колышлейский район Пензенской области) 12 [25] апреля 1904 года в семье Николая Ильича и Веры Александровны Голенищевых-Кутузовых. Это село находилось в имении бабки Ильи по материнской линии - Натальи Степановны Бодиско, урожденной Чихачевой.

Сам населенный пункт

не сохранился, но место его расположения можно установить по старым картам. Сельцо,

при советской власти деревня, находилось вдоль трассы на Сердобск, рядом с

поворотом в сторону села Красная Горка.

Голенищев-Кутузов - русский и советский филолог, поэт, переводчик, специалист по романской и славянской филологии и сравнительному литературоведению, автор трудов о Данте и литературе эпохи ренессанса.

В 1929-1934 годах Голенищев-Кутузов живет в Париже, учится в Высшей школе исторических и филологических наук при Сорбонне, много печатается в эмигрантских журналах как поэт, журналист, эссеист, критик, выступает с чтением своих стихов. В 1933 году защищает докторскую диссертацию.

В 1938 году опубликовал в журнале «Смена» статьи о первом томе "Поднятой целины" М. А. Шолохова и романе А. Н. Толстого "Пётр I", в результате был арестован югославской полицией за «советскую пропаганду» (номера журнала со статьями были конфискованы).

Во время войны, когда Югославия была оккупирована немцами, поэт попадает в концлагерь «Баница» (1941-1944 годы), вступает в антифашистское движение «Народный фронт». Наконец, вместе с еще одним поэтом-эмигрантом Алексеем Дураковым, воюет в составе партизанского отряда.

После войны Илья Голенищев-Кутузов возвращается в СССР. В августе 1946 года получил советское гражданство, с 1947 года начал выступать в советской печати. Но вскоре после того, как Сталин рассорился с Тито, оказывается за решеткой и провел 4 года в тюрьме. Вышел на свободу после смерти Сталина.

В 1954-1955 - профессор русского языка Института им. Ленина при Будапештском университете (Венгрия). Летом 1955 года переехал в СССР. Профессор МГУ (1956-1958 г.г.)

Среди многочисленных научных

трудов Ильи Николаевича наибольшей популярностью пользуются его работы

«Итальянское Возрождение и славянские литературы» и «Творчество Данте и мировая

культура». Менее известен он как поэт.

Умер И. Н. Голенищев-Кутузов в Москве 26 апреля 1969 года. Похоронен на Переделкинском кладбище.

Голенищев-Кутузов, И. Н.

От Рильке до Волошина: журналистика и литературная критика эмигрантских лет / И. Н. Голенищев-Кутузов; [составитель, подготовка текста и примечания И. В. Голенищевой-Кутузовой].- Москва: Русский путь, 2005.- 327, [5] с., [5] л. портретов, факсимиле.

Книги Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова, издававшиеся на пяти языках, вошли в золотой фонд отечественной и мировой науки о литературе. В молодые годы он был одним из наиболее популярных журналистов и литературных критиков русской эмиграции. Его живо и увлекательно написанные очерки о писателях Запада ХХ века (Рильке, Хаксли, Монтерлане, Кроче и др.), русского зарубежья и советской России пользовались большим успехом у русской читающей публики, а также у югославской интеллигенции.

Дополнительный источник:

1. https://www.livelib.ru/book/1000522746-ot-rilke-do-voloshina-i-n-golenischevkutuzov

Голенищев-Кутузов, И. Н.

Творчество Данте и мировая культура / И. Н. Голенищев-Кутузов; [издание подготовлено И. Голенищевой-Кутузовой; под редакцией и с послесловием академика В. М. Жирмунского; художник Е. А. Ганушкин].- Москва: Наука, [1971].- 550, [1] с., [3] вкл. л. ил., ил., портреты, факсимиле.

Исследование И. Н. Голенищева-Кутузова "Творчество Данте и мировая культура" представляет первую в советском литературоведении научную монографию, посвящённую творчеству великого поэта Италии. Творчество Данте рассматривается ученым на широком фоне культурного и литературного развития Европы в период высокого средневековья и Предвозрождения.

Дополнительный источник:

1. https://www.livelib.ru/book/1000783394-tvorchestvo-dante-i-mirovaya-kultura-ilya-golenischevkutuzov

Стихи И. Н. Голенищева-Кутузова:

* * *

Я помню зори радостного Крыма.

Синели мягко склоны Демерджи

В чадре лиловой утреннего дыма

И пел фонтан забытого хаджи.

Там кипарис склонялся надо мною,

Где желтым пламенем процвел кизил,

Вновь пробужденный раннею весною.

К долинам дождь предутренний спешил.

О, сколько раз над белою дорогой

Я ждал тебя с надеждой и тревогой,

Вдыхая свежесть полусонных гор,

Когда светило в золоте являлось,

Когда, смеясь, долина пробуждалась

И море пел волнистый кругозор.

1921

Осень

Отрадна тишина скудеющих полей.

Беззвучной музыке природа тайно внемлет.

Гробу невидимом из тонких хрусталей,

Душа усталая покоится и дремлет.

Уединения нарушив строгий строй,

Звучат мои шаги. И кажется всё проще:

Как в сновидении. Привычною тропой

Иду к редеющей, златисто-рдяной роще.

Полубеспамятство. Прохлада. Пустота.

Лишь напряженнее в дремоте ощущенья.

Мне сердце разорвет случайного листа

Едва приметное, чуть слышное паденье.

1924

Обновление

Как слабых тянет бездны зев,

Меня влекут и мучат выси.

И он – Архангел, Дух и Лев –

Ко мне явился в Танаисе.

Я пал, боясь, как человек,

Его увидеть свет и лики,

Но поднял он меня и рек:

«Я здесь по манию Владыки.

Еще не грянул грозный Свет

Над воспаленным алым миром,

Но ты изрек святой обет

Пред Древом, Ликом и Потиром.

Всё в бездне. Дни темны и злы,

Но жди, но жажди обновленья.

И знай, что Свет не встретит мглы,

Что Бог не терпит дней паденья».

И вот надежду для людей

Несу путем вседневной боли,

Поняв, что в мире нет святей

Господней Непреклонной Воли.

1923

* * *

Когда-нибудь, чрез пять иль десять лет,

Быть может, через двадцать, ты вернешься

В тот небывалый, невозможный свет

(Ты от него вовек не отречешься!).

Увидишь родину. Но как узнать

То, что от первых лет тебя пленило?

Ты иначе уже привык дышать,

Тебе давно чужое небо мило.

Как будто из гробницы ты восстал,

Перешагнув века и поколенья,

И мира нового сквозь роковой кристалл

Едва поймешь обычные явленья.

Согбенный и восторженный старик

В заморском платье странного покроя,

Прошедшего торжественный двойник –

О, как ты встретишь племя молодое,

Согласное стесненнее дышать,

Покорное поводырям железным.

Неприхотливое тебе ли волновать

Забытой вольности преданием чудесным?

Подслушаешь с надеждой и тоской

Порыв, задор в кипящей юной песне

И отойдешь, качая головой,

Сокрыв в груди всё глубже, всё безвестней

Свободы пламенной безумные мечты.

Минуя площади и улицы столицы,

За городской чертой увидишь ты,

Где тают в далях облики и лица,

Просторы древние. И где-нибудь в тиши,

Где тракторы еще не прогремели,

У позабытой дедовской межи

Ты остановишься, как у последней цели.

И ты поймешь – страстной окончен путь.

Вот ты пришел в назначенную пору,

Чтоб душу сбереженную вернуть

Бескрайнему родимому простору.

* * *

Я как матрос, рожденный в час прибоя

На палубе разбойничьего брига.

Его душа не ведает покоя.

Он не боится рокового мига.

И с бурями, и с битвами он сжился,

Но, выброшен на берег одинокий,

Он вспомнил всё, о чем душой томился,

И бродит по песку в тоске глубокой.

Как солнце ни свети ему с зенита,

Как ни мани его деревьев шепот,

Его душа лишь бедствиям открыта.

Он слышит волн однообразный ропот.

И, всматриваясь в дымные пределы,

Где разыгрались волны на просторе,

Мелькнет ли вновь желанный парус белый,

Крылу подобный чайки диких взморий.

Там, на черте, что воды океана

От серых тучек, мнится, отделяет,

Полотнище, рождаясь из тумана,

Видением мгновенным возникает.

И, приближаясь к берегам безвестным

Могучим, ровным бегом, – не спасенье,

А новое ему несет волненье,

И ярость бурь, и колыханья бездны.

Дополнительные источники:

1. https://www.livelib.ru/author/15283-ilya-golenischevkutuzov

2. http://dl.liblermont.ru/DL/December_20/Penzenskoe_kraevedenie_№1-2_2017.pdf

3. http://www.russiangrave.ru/person?prs_id=280

4. http://www.vekperevoda.com/1900/igolenischev.htm

5. http://po.m-necropol.ru/golenischev-kutuzov-i.html

6. http://www.russiangrave.ru/assets/files/g-k-ezh.pdf

Дурново Петр Николаевич

(1845-1915)

Практически весь современный Колышлейский район до революции был усеян усадьбами, вотчинами различных дворянских фамилий. Одним из таких людей был государственный деятель, министр внутренних дел царской России Петр Николаевич Дурново. (см. страницу "Села Колышлейского района: Трескино"). Родился в многодетной семье олонецкого вице-губернатора Дурново Николая Сергеевича (1817-?) и племянницы адмирала Лазарева Веры Петровны Львовой: третий ребёнок из восьми детей, бывших 11-м поколением рода Дурново.

В 1860 года Дурново поступил в Морской кадетский корпус, около 8 лет провел в плаваниях, с 1870 года учился в Военно-юридической академии, с 1872 года служил в Министерстве юстиции. В 1884-1893 годах - директор департамента полиции, с 1893 года - сенатор, с 1900-1905 годы товарищ министра, с октября 1905 года по апрель 1906 года - министр внутренних дел. Применял жестокие меры против революционеров. С 1906 года - член Государственного совета, где возглавлял группу правых. Придерживался германской ориентации, считал гибельной для России войну с Германией.

Часто бывал в селе Трескино, где находилось имение его брата. Соседство мелкопоместного дворянства не вызвало его интереса. Он построил для своей жены прекрасный дом и фамильную церковь. Супруга жила особняком уединенно, и в церковь вопреки местной традиции, крестьяне не допускались. Жена - Екатерина Григорьевна Акимова (1852 - 4.04.1927), дочь предводителя дворянства Николаевского уезда Самарской губернии Г. А. Акимова. У них было двое детей - дочь Надежда Петровна и сын Пётр Петрович(1883 - 1945, Дрезден) - полковник русской армии, военный министр в антибольшевистском Западно-русском правительстве.

Скончался 11 сентября 1915 года в Петрограде. Похоронен в селе Трескино Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне - Колышлейский район Пензенской области). Когда весть о гибели одного из первых лиц государства достигла села, жители, простив владельца, встретили гроб с покойным на железнодорожной станции Колышлей и донесли на руках до фамильного склепа, где он и был погребен. Сейчас его могила находится в Дворянском некрополе на территории Христо - Рождественской пустыни.

Дополнительные источники:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дурново,_Пётр_Николаевич

2.https://pravoslavie.ru/74244.html

3.https://nbfnasledie.ru/antismuta/p-n-durnovo-umeyushhij-brat-na-sebya-vsyu-otvetstvennost/

Ладыженский Владимир Николаевич

В

обширном списке писателей, связанных с Пензенским краем, не последнее место

занимает творчество поэта, прозаика, мемуариста, общественного деятеля В. Н. Ладыженского.

Он достаточно много печатался до революции в солидных, уважаемых журналах:

«Вестник Европы», «Современный мир», «Русская мысль» и других. В соседстве со

стихами и рассказами Ладыженского на их страницах публиковались произведения

А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна, Д. Н. Мамина-Сибиряка. Имя Ладыженского

входило в энциклопедические издания России.

В. Н. Ладыженский родился 8 (20) марта 1859 года в дворянской семье на хуторе Александровском (в 10 верстах от села Секретарка) Сердобского уезда Саратовской губернии. Его отец, отставной подпоручик Николай Николаевич Ладыженский (1823- 1867), получил хутор по разделу имений своих родителей. Он был женат на дворянке Любови Леонтьевне Хилинской, мать которой, Маргарита Тимофеевна, была урождённой Рославлёвой. Надворный советник Т.Г. Рославлёв владел богатым имением в селе Липяги (Никольское) Пензенского уезда (ныне территория Колышлейского района) с конца XVIII - первой половины XIX века. У него было свыше 800 десятин земли, плодовый сад, пруд, конный завод, где разводились лошади английской, датской и российской пород. Половина земельной площади использовалась под пашню, сенокос составлял 1/3 от всей площади земли. Жилой дом был двухэтажным, крытым железом, состоял из 19 комнат. Имение постепенно стало беднеть при М.Т. Хилинской. Из недвижимости остался помещичий дом и земля. Кроме растениеводства, развивалось и овцеводство.

У четы Ладыженских было четверо

сыновей. Старший, Сергей, родился в 1856 году, Александр - в 1858 году,

Владимир - в 1859 году, и младший, Фёдор, - в 1868 году. По статистическому

описанию населённых пунктов 1862 года, предпринятому Статистическим комитетом

России, на хуторе Александровском было 38 крестьянских дворов, в которых

проживало 360 человек.

Незадолго до этого события на хуторе сгорела барская усадьба, и Ладыженские, купив землю в Секретарке, принялись возводить там новую усадьбу. Старших детей, в том числе и Владимира, поселили в Липягах под попечительство бабушки М.Т. Хилинской, бывшей уже вдовой, и её дочери Лидии.

Липяги и Секретарка стали двумя пунктами поездок родителей и детей друг к другу. Владимир и его братья получили домашнее воспитание, как и было принято в дворянских семьях. Гувернёры, домашние учителя обучали детей в т.ч. и языкам, готовили их к поступлению в учебные заведения. Владимир научился читать с четырёх лет, рано пристрастился к чтению. Его интересовали книги из богатой библиотеки бабушки, читал он их запоем, пробовал сочинять своё, несмотря на насмешки старших братьев.

Отец Владимира рано умер. Мать и бабушка решили старших детей отправить в Петербург для дальнейшего обучения. Владимира решено было поместить в привилегированное тогда учебное заведение - Училище правоведения, основанное М. М. Сперанским. Оно давало высшее юридическое образование дворянским детям.

В училище он вместе с товарищами издавал литературный журнал, мечтал об университете. Курса училища Ладыженский не окончил, получил свидетельство об окончании 6 классов, решил готовиться в университет. В Петербурге он посещал литературные кружки, пробовал заниматься литературным трудом. Однако смерть бабушки и дела имения, которое он унаследовал от матери, вынудили его вернуться в Липяги и заняться хозяйством вместе с братом Сергеем. Хозяйственная деятельность в имении Ладыженского не удовлетворяла. Землю он сдавал в аренду и видел своё предназначение в литературном труде, в просвещении народа. И занялся практическими делами. В конце 1880-х годов он на свои средства открыл школу для девочек и 2 года был в ней учителем. Свои впечатления от работы в школе Ладыженский описал в очерке «Из истории одного училища», опубликованном в 1894 году.

Он часто посещал Петербург и Москву, где встречался с литераторами, редакторами журналов. Среди его знакомых 1880-1890-х годов были Д. С. Мережковский, А. Н. Плещеев, К. С. Бранцевич, П. В. Засодимский, С. Я. Надсон, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. М. Лавров, В. А. Гольцев, В. С. Соловьёв, художник Н. Я. Ярошенко и др. В общении с ними формировались его либеральные взгляды. В литературной среде его в шутку называли «Папин-Пензяк». По совету А. Н. Плещеева Ладыженский начал печатать в журналах стихи и рассказы для детей. В петербургском литературном кружке он познакомился с И. А. Буниным и А. П. Чеховым.

Деятельность Владимира Николаевича в области народного образования и культуры Пензенской губернии очевидна. Земская работа, да и литературное творчество вполне заслуживают чеховского определения В.Н. Ладыженского как «историка пензенской цивилизации». Как и большинство русских либералов, Ладыженский ратовал за политические изменения в стране, за изменение отношения к просвещению и культуре народа.

Исследования деятельности пензенского земства выявили многочисленные факты участия Ладыженского в деле народного образования и организации земских библиотек.

Интерес Ладыженского к вопросам народного просвещения не остался незамеченным. Дворянство в 1895 году выбрало его гласным земского собрания Пензенского уезда, помощником председателя уездного училищного совета, а в 1897 году он был назначен членом уездной земской управы, где отвечал за народное просвещение. Его доклад о состоянии народного просвещения в уезде был сообщён земскому собранию и напечатан в 1895 году. В нём содержался подробный анализ работы 50 земских училищ, а главное, поставлены проблемы и перспективы их развития. В частности, предлагалось сделать одну из сельских школ образцовой (с. Рамзай или Бессоновка) и на её базе обучать педагогические кадры. Ладыженский ставил задачу организации повторительных курсов в школах, открытия женских училищ, учительских курсов и съездов, организации при школах библиотек, увеличения процента охвата обучением детей. Строительство помещений школ, изменение программ обучения по методике Д. И. Тихомирова, увеличение заработной платы учителей - всё это поставлено в перспективу развития народного образования в уезде.

Ладыженский считал, что задача школ - «развивать в учащихся любовь к правилам и обрядам православной церкви, любовь и уважение к добрым обычаям народа. Она (школа - авт.) воспитывает любовь и привычку к труду и должна заботиться вместе с тем об укреплении физических сил учащихся… От степени просвещения народа зависит будущность науки». Одновременно с земской деятельностью в уезде Владимир Николаевич с 1898 по 1904 годы избирался гласным губернского земского собрания и членом губернской земской управы, где также ведал вопросами народного просвещения, утверждался членом губернского училищного комитета. Задачи по улучшению просветительской работы, выработанные в Пензенском уезде, стали актуальными и в губернском масштабе.

Знакомясь с его деятельностью в Пензе, поражаешься активности и душевной отдаче. В. Н. Ладыженский член многих общественных организаций: Пушкинского общества, правления библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, комитета попечительства о народной трезвости, Пензенского уездного и губернского учительского совета, школьной комиссии, учёной архивной комиссии и губернского статистического комитета, драматического кружка народного театра и др.

То он дарит рояль в общежитие для девочек - детей народных учителей губернии, то берёт ссуду и строит амбулаторию в селе Липяги, жертвует наличные средства, в том числе и на открытие библиотеки в с. Оленевке Пензенского уезда. В. Н. Ладыженский - непременный участник празднования писательских юбилеев. Он принимал активное участие в проведении 50-летия со дня смерти В. Г. Белинского в 1898 году, помог издать сборник «Памяти В.Г. Белинского», где помещено и его одноимённое стихотворение. Он пригласил столичного художника М. Е. Малышева, который оформил эту книгу.

Для учителей Ладыженский написал ряд книг, популяризирующих русскую литературу. Среди них учебное пособие «История русской литературы для школ и народа», выдержавшее несколько изданий. В серии «Чтение для школ и народа» вышли его работы: «О книгах и сочинениях» в двух выпусках (1899-1901), «Что такое земство» (1902). В. Н. Ладыженский активно печатался в местной периодике, в основном по вопросам народного образования. Будучи земским деятелем, он отчаянно настаивал на достойной оплате труда учителя, прикладывал огромные усилия по организации педагогических курсов, на которые приглашались лучшие педагоги страны, сам был попечителем ряда школ, в их числе Липяговская, Ахматовская и Клейменовская школы. Ладыженский мечтал о всеобщем обучении детей.

Имя русского писателя тесно связано с колышлейским краем. В селе Липяги Ладыженский бывал с детства. Большое влияние на него оказала няня - Матрёна Ивановна Болдырева, которую он очень любил. Она была с ним в имении до своего последнего часа, ласково встречая его друзей - литераторов, художников, учёных, приезжавших в Липяги и проводивших там по нескольку месяцев.

С земской деятельностью Владимир Николаевич сочетал и литературную работу. Его рассказы написаны живым языком. Повествование в некоторых из них ведётся от лица ребенка. В тексте хорошо просматривается топография Липягов и быт дворянской усадьбы. Это рассказы «Дедушка», «Гувернёр», «Клад», «На реке», «Степные голоса», «Чужой». В рассказах «Вечер», «С рабочим поездом» изображена липяговская школа с земской библиотекой, быт сельской учительницы, станция Колышлей, расположенная в 18 верстах от усадьбы.

Стихи В. Н. Ладыженского

«На родине»

Я приближался вновь к полям моим родным,

Я бросил повода, мой конь прибавил шагу…

Вон церковь белая с крестом своим святым,

Вот бедное село ютится по оврагу.

Внизу синеет пруд. Над гладью сонных вод

Ветла объятия простерла одиноко,

Склонясь над прудом, сад заброшенный цветет

И роща вдалеке задумалась глубоко.

Простор и тишина. В душе опять покой:

Стихает гневный спор мучительных сомнений,

Воспоминания так полны стариной

И детства чистого забытых вдохновений,

Что, кажется, сейчас я в рощу убегу,

И в шелесте дубов причудливую сказку

Услышу снова я, и лягу на лугу,

И встречу ветерка задумчивую ласку.

Потом в старинный дом, теперь давно пустой,

Войду я радостный и, встреченный любовью,

Усну я тихим сном, и грезы надо мной,

Сплетаясь в хоровод, приникнут к изголовью…

Возможность счастия я сердцем вновь постиг

И чувства разбудил давно в душе немые.

Пусть это только миг: за этот светлый миг

Спасибо вам, поля мои родные.

Ребенком помню я себя в деревне. Старый дом

Казался мне дворцом прекрасным и огромным;

Как я любил его и сад, разросшийся кругом,

С его шатром ветвей таинственным и темным.

Бывало, вечером, едва поблекнуть краски дня,

И месяц бросит луч на дремлющую иву,

Уж я спешу с мечтой, еще не ясной для меня,

Спешу к знакомому обрыву.

Задумчиво смотрю я вдаль. Синеющая мгла

Расходится кругом волною бесконечной,

Порою песнь доносится из ближнего села,

И кажется она счастливой и беспечной.

С тех пор прошло немало лет. И для борьбы

Покинул рано я приют поры счастливой,

И, в детской гордости, грозы безжалостной судьбы

Я ждал с улыбкою кичливой.

Недолго ждать ее пришлось. С сомненьем и тоской

Она пришла ко мне, - я не считал удары:

Как милый прах, я провожал бессильною слезой

И дружбы, и любви обманчивые чары.

Вернулся я к родным полям, как старый инвалид;

Вот ива, пруд блестит померкнувшею сталью

Все та же песнь доносится с деревни, но звучит

Она безвыходной печалью.

Сумерки

В бессилии упал вечерний ветерок,

И гаснет медленно, закатом озаренный,

Темнеющих небес далекий уголок.

Я эту тишь люблю, прохладу после зноя,

И сумрачную даль смолкающих полей,

И мирный сон села в недолгий час покоя,

Который рокотом баюкает ручей.

Печальной нищеты неясны очертанья

Под властью сумрачной, но мощной красоты.

Невнятно говорят о тяжести страданья

Убогих изб вдали знакомые черты.

Какая тишина! Но то, что сердце гложет,

Звучит теперь в душе обидней и больней.

Покой царит кругом, а сердце спать не может

С печальной думою своей.

- Прибавляйт

две копейки.

В ответ

раздавался сокрушенный вздох, и кто-то говорил низким, гудящим голосом:

- Не могу, Иосиф Адамович. Сказано, не могу.

Наступила

пауза. В досчатой перегородке номера, где-то совсем близко, казалось под самым

ухом, кричал назойливый сверчок. Вечер погасал, быстро переходя в ночь.

Сумерки, сгущаясь каждую минуту всё больше и больше, словно падали откуда-то

сверху, застилали безмолвную, безграничную степь кругом и стирали силуэты

товарных вагонов на линиях станции. Кажется, нет ничего скучнее ожидания

поезда. Никогда так мучительно не чувствуется одиночество и время не ползет с

такой удивительной ленью.

Скоро ночь

победила совсем. На станции замелькали далекие огоньки фонарей и, точно радуясь

её пробуждению, в невидимой степи вдруг начали перекликаться перепела. Я

дождался, когда, сверкая своими огненными глазами, шипя и гремя, промчался мимо

курьерский поезд, и, когда исчезали вдали красные точки его хвоста, прилег на

постель. Как долго тянется, однако, душная и бессонная летняя ночь. Рабочий

поезд, с которым мне придется проехать сотню верст, пойдет только еще на

рассвете…»

«…- Я видел, -

говорит брат, - как повели ковать твоего Доллара.

- Сегодня

вечером нас пустят кататься.

Мы начинаем

мечтать об этой прогулке. У каждого из нас есть своя лошадь. У меня Доллар,

маленький, лохматый выродок из крестьянских лошадей, а у брата Пиастр,

серо-чалый, очень красивый и бойкий конь. Мы оживленно толкуем об этой прогулке

и придумываем теперь, куда бы поехать. Это гораздо приятнее всяких уроков, а

для брата, настоящего любителя лошадей и езды, каждая поездка представляется

праздником и на целый день приковывает к себе его думы. Сидеть над книгами нам

осталось недолго: лакей Степан, которого вся дворня почтительно называет

Потапычем, начинает стучать посудой в соседней комнате. Это значит, что полдень

прошел, люди уже пообедали и часа через полтора он возвестит бабушке

торжественным басом, что «кушать подано». И действительно, через несколько

минут спускается к нам с антресолей второго этажа m-r Лей, швейцарский

подданный, обучающий нас на первых порах всяким наукам, систему которых он с

достаточною оригинальностью сочинил сам.

Мы шумно и

радостно выбегаем в гостиную. У окна, перед маленьким столиком, в глубоком

кресле сидит бабушка. Белоснежные ленты ее чепца симметрично падают ей на

плечи. Перед ней на столике лежит книжка «Собрание иностранных романов» (она их

вечно читает) и большой кусок замши, чтобы протирать стекла очков. Бабушка

перестает читать, поднимает на лоб очки и любовно смотрит на нас бесконечно

добрыми старческими очами. M-r Лей подходит к ней и, приняв почтительную позу,

просит позволения взять двух рабочих, чтоб устроить необходимые ему грядки.

Салат, разумеется, будет поздний, но зато это такой салат, такой настоящий

кочанный.

- Faites, m-r,

faites, - равнодушно говорит бабушка.

И кроме того

необходимо прополоть сельдерей. О, уж он, такой знаток садоводства и

огородничества, - он знает, как это сделать. Для этого достаточно будет все тех

же двух рабочих, потому что когда зовут поденщиц, то это один беспорядок.

- Faites, m-r,

faites, - тем же тоном повторяет бабушка.

Но мы уже не

слушаем дальше. Прямо с балкона сбегаем мы в маленький палисадник, весь залитый

ослепительным солнечным блеском. Палисадник, как и наш дом, расположился на

самой вершине пригорка, а внизу под этим пригорком стоит поросший кустарником,

словно застывший пруд со своею неподвижною, зеленоватою водой. Кажется, ничто и

никогда не в состоянии нарушить его непрерывного покоя, его вечной дремоты. И

даже утки, без которых его невозможно себе и представить, почему-то всегда на

его лоне являются неподвижными, как неизбежные аксессуары, написанные на

полотне кистью художника. Дальше за прудом, на противоположной стороне, стоит

старенькая, бедная церковь, и, кажется, необычайно унылой от своей сырой,

полинявшей краски, которой выкрашена ее деревянная крыша. Направо и налево

длинными порядками тянется село. Старые соломенные крыши дают ему вид лохматый

и растрепанный.

Теперь, в эту

жаркую полуденную пору, оно безмолвно и тихо; ни одного звука не долетает

оттуда. Мы перебегаем пыльную проезжую дорогу, отделяющую палисадник от

фруктового сада. Там не так жарко. Громадные яблони переплетаются в вышине

своими ветвями, давая вечную тень. От этого и не растет под ними обычная нашим

степям трава, и между черными кругами, вскопанными по настоянию нашего

гувернера, стелется мягкая и тонкая шелковистая мурава. Неисчислимое количество

насекомых населяет весь сад; жужжат в вышине пчелы, летают взад и вперед мне

неизвестные, но очень красивые жуки; всякий шаг поднимает стаи яркокрылых

бабочек. Я бегу в самый дальний и глухой уголок сада; там, под сенью навозного

вала, которым сад обнесен вместо ограды, еще тише и еще лучше, и сладкий, несколько

отдающий сыростью, запах сада сливается с запахом конопли ближайшего

конопляника. Все это - и старый, запущенный сад, с его бесчисленным яркокрылым

населением, с нежным писком каких-то крохотных птичек, с золотыми пятнами

пробивающихся солнечных лучей сквозь густую листву, и этот слегка опьяняющий

запах соседнего конопляника - все это так хорошо, что даже воспоминание об этом

теперь все еще вызывает во мне какое-то веселое, отрадное чувство…»

Отрывок из рассказа "Степные голоса"

«... И вдруг, совершенно неожиданно, не то во сне, не то в забытье, исчезает передо мной степь с ее шумящей вольнолюбивой толпой, смолкают ее стихийно-грозные голоса. И я вижу себя совсем маленьким, расшалившимся мальчиком. На антресолях большого барского дома укладывает меня спать няня. В открытые настежь окна глядится такая же теплая ночь, и под сияющей звездами бездной стелется та же степь. Мне не хочется спать, я поминутно вскакиваю с постели, и вновь укладывает меня няня и рассказывает старую быль:

- По грехам

нашим сталося, - говорит она тихим, размеренным голосом, - по грехам нашим

сталося, давно это уж было, я от бабушки от родной своей слышала, ходил по этой

степи сам Пугач, человек особенный…»

Отрывок из рассказа "Гувернер"

«… Если

смотреть в полдень ясного зимнего дня из окна нашей диванной на занесенный

снегом палисадник, то это очень красиво. Особенно хороша узенькая сиреневая

дорожка, переплетающаяся своими усыпанными инеем ветвями. Поэтому я лежу на

подоконнике и вот уже с полчаса не спускаю с нее глаз. А в соседней гостиной

Степан величественно подает бабушке письмо. Вся его фигура выражает самую

серьезную осторожность, словно ему стоит большого труда не раздавить маленького

подноса в своих могучих руках. Бабушка кладет на стол «Собрание иностранных

романов», тщательно протирает очки замшевой тряпкой и говорит, разрывая

конверт:

- Ах, это от

Брянской!

Я слышу затем

осторожные шаги удаляющегося Степана и голос бабушки, которая, не торопясь,

громко читает: «Посылаю тебе, ma chеre, этого немца, которого зовут Фальке. Он

человек очень добрый и тихий, но пьяница, и ты за ним прикажи смотреть строго.

Он хорошо знает начало музыки, и его голос показался мне довольно приятным»...

Я осторожно

слезаю с подоконника и подбегаю к брату, который рисует зеленым карандашом

домики в своей учебной тетради.

- Ты слышал, к

нам новый немец приехал? - говорю я ему шепотом.

- Теперь будут

антресоли совсем полны, - отвечает мне брат.

Это правда; но мне смешно, что именно это теперь пришло ему в голову. M-r Лея уже нет у нас: он исчез как-то внезапно. Мы не слышали, как он отказывался, или ему отказывали, а когда в сырое и туманное осеннее утро мы сошли вниз, в диванную, назначенную для наших занятий, нам объявили, чтобы мы сидели тихо и занимались чтением, что m-r Лей уехал, но что скоро приедут другие... Действительно, через несколько дней наши антресоли начали постепенно населяться. Сначала приехала гувернантка Полина Карловна с двенадцатилетней дочерью - бледной и тоненькой Lise, - потом воспитанник духовной семинарии Коронатов, заставлявший нас учить наизусть непонятный учебник грамматики и так много евший за обедом, что Полина Карловна бросала на него всякий раз ненавистные взгляды, и вот, наконец, Фальке. Антресоли полны…»

с. Липяги в настоящее время (2023 г.)

Дополнительные источники:

1. Венок Лермонтову : [стихи] / составитель О. М. Савин .- Пенза : Типография «Пензенская правда», 1994 .- С. 64 - 65 : На могиле Лермонтова. Но если б иногда страны своей родной.

2. Владимир Николаевич Ладыженский: сборник / составитель, автор коммент. и библиогр. Н. И. Забродина.- Пенза: Областная библиотека для детей и юношества, 2010.- 230 с.

3. Мурашов, Д. Владимир Ладыженский: жизнь хорошего человека / Д. Мурашов.- Пенза: Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова, 2022.- 98 с.

4. Савин, О. М. Родник воды живой : Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 100 лет / Олег Савин : [художник В. В. Ситников] .- Пенза : Департамент культуры областной администрации, Пензенская областная универсальная научная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, 1992 .- С. 62 - 66 : Переводчик «Марсельезы».

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ладыженский,_Владимир_Николаевич

7. https://www.livelib.ru/author/595384-vladimir-ladyzhenskij

8. http://oldserdobsk.ru/1000/013/1013022.html

9. https://literator.info/author/vladimirladyizhenskiy/

10. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004009448/

11. http://russian-poetry.ru/PoetF.php?PoetId=401

Сабуров Дмитрий Васильевич

(1799 - 1884)

В Колышлейском районе

имелись родовые поместья (имения). Такими поместьями владели Сабуровы.

Сабуровы - пензенские землевладельцы. Происходят из старинного дворянского рода, восходящего к XIV веку. Родоначальником считается мурза Чета.

Один из представителей этого рода Дмитрий Васильевич (1799 - 28.05.1884 г.г.) основал уникальный Белокаменский лесопарк, где собраны десятки экзотических деревьев и кустарников из разных стран. У дубравы на левом крутом берегу речушки Синеомутовки разместилась барская усадьба Сабурова. На рубеже XVIII-XIX веков село перенесли ниже по течению речки на противоположную сторону. Близость Белокаменки к усадьбе, очевидно, создавала неудобства помещику и опасность возникновения пожара. Тогда и было начато строительство парка и усадебных сооружений. Возводились производственные здания, двухэтажный дом со службами, каскад прудов, завозились и сажались чужеземные и редкие растения и деревья. В те времена парк благоухал. За ним ухаживали и берегли его. Почвы возле Белокаменского парка плодородные, с высоким содержанием гумуса, что обеспечивает успешное произрастание древесных и кустарниковых растений.

Дмитрий Сабуров, сын Василия Михайловича Сабурова. С 1837 по 1844 годы был предводителем дворянства Мокшанского уезда. Жил в селе Дертеве.

Белокаменский лесопарк

Белокаменский лесной парк - государственный заповедник, памятник природы, созданный искусственным путем в условиях степи. Находится около села Белокаменка Колышлейского района. Посажен вокруг своего дома помещиком Д. В. Сабуровым в 1720-1730-е годы, тройная система прудов, редкие породы деревьев: амурский бархат, тополь серебристый, лиственница сибирская, сосна Веймутова, сибирский кедр, маньчжурская пихта, пробковое дерево и др. Один из родственников помещика Дмитрия Васильевича Сабурова жил на Дальнем Востоке и присылал в подарок саженцы самых разных экзотических растений. В итоге их накопилось около 200 видов. За советские годы парк неузнаваемо изменился. Уменьшилась его площадь. Сейчас парк имеет статус особо охраняемой природной территории. (см. страницу "Природа родного края").

Дополнительные источники:

1. https://museumpenza.livejournal.com/260887.html

2. https://penzanews.ru/region/encyclopedia/9937-2009

4. https://infourok.ru/kejs-landshafty-prirodno-kulturnyh-pamyatnikov-6671318.html

5.https://welcome2penza.ru/guide/ecological-objects/ekologicheskie- obekty/rayony-/242/

Сазонов Александр Александрович

(1932 - 1992)

Пензенский поэт, писатель, журналист Александр Сазонов считал себя земляком колышлейцев. В поселке Родниковский (раньше п. Россельхозтехника) его отчий дом.

Его стихи о Родине, о родном крае, о людях труда. Он воспевал героические свершения современности. Были выпущены сборники стихов поэта: "Песня весеннего ручья" (1969 год), "Отцовский дом" (1973 год), "Перекресток" (1976 год), "Осенний сев" (1980 год), "На всех одно солнце" (1982 год), "Коснись ближайшей звезды" (1988 год) и др.

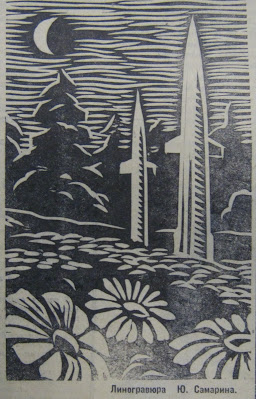

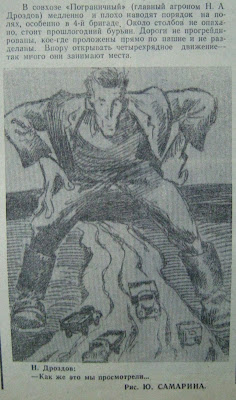

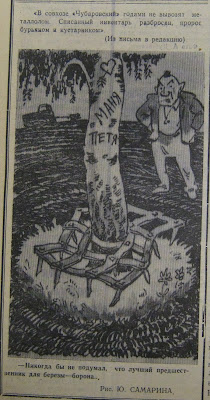

Самарин Юрий Федорович

(1934 - 2006)

Юрий Самарин - журналист, писатель и художник. Автор бесчисленных статей, рисунков и картин, героями которых являются всеми известные и любимые персонажи литературных произведений и анекдотов.

Родился

в Алма-Ате 9 сентября 1934 года. Его отец

редактировал «Пензенскую правду». Юрий Самарин является одной из самых

колоритных фигур пензенской журналистики, яркий публицист и мастер уникальной

карикатуры.

Юрий Федорович окончил в 1952 году пензенскую среднюю школу № 1

им. В. Г. Белинского, в 1958 году - Казанский сельскохозяйственный институт, был

инженером-механиком в целинном совхозе «Псковский». В 1959 -76 годах жил в

Пензе, работал на дизельном заводе, в редакции газет «Молодой ленинец»,

«Пензенская правда».

Единственный в истории пензенской журналистики автор, писавший очерковые материалы и сопровождавший их собственными рисунками. Первую карикатуру опубликовал в начале 50-х годов. Нашего земляка по праву можно назвать первооткрывателем. Самарин первым стал писать карикатуры маслом.

Все, кто знал Юрия Самарина, неизменно поражались широте и глубине его познаний в разных сферах, в том числе литературе, поэзии, кино, живописи.

Друзья не уставали поражаться работоспособности Юрия Федоровича. Взяв однажды в руки самый обыкновенный карандаш, чтобы сделать набросок карикатуры, он ощутил необыкновенное волнение. А потом столь же уверенно его рука будет держать кисточку, чтобы нанести мазок на полотно будущей картины. Он

Любимые его персонажи - реальные Чапай, Петька и

Анка и литературные Бендер, Паниковский, Балаганов, поручик Ржевский, Санчо

Панса и Дон Кихот. Он сам во многом походил на своих героев и нередко наделял

их образы своими чертами. Человек с внешностью Санчо Пансы и характером Дон

Кихота, он всю жизнь боролся с чиновничьими мельницами. Юрий Федорович шел на

них с пером и карандашом наперевес на страницах самых разных газет и журналов.

Жег, что называется, глаголом в текстах и клеймил тушью в карикатурах. И

радовался как ребенок, когда ему удавалось прижучить зарвавшегося чиновника,

взяточника или казнокрада - традиционные мишени советской сатиры.

Кругосветное путешествие - еще одна самаринская легенда, хотя это самая

что ни на есть быль. Само слово «кругосветка» - что-то сказочное и

несбыточное. И потом: как, когда Самарин смог это совершить? Причем дважды. А все просто. Мальчик из

номенклатурной семьи, будучи беспросветным романтиком, не захотел идти по

проторенным дорожкам и предпочел гуманитарному вузу мореходку в Архангельске.

Это и позволило ему (правда, после настоятельных просьб к руководителям

института океанологии Академии наук СССР) отправиться в качестве моториста на

научном судне «Витязь» в кругосветку.

«Где бы почитать?» - спросят многие. Книгу с повестью и

другими литературными произведениями Самарина издал на свои деньги в 2014 году

его друг, поклонник и коллекционер работ Владимир Усейнов. 10 экземпляров...

А в Колышлейской модельной библиотеке существует экземпляр книги 1964 года

издания с дарственной надписью автора: «Работникам библиотеки в знак вечного

союза кисти и книги. Ю. Самарин». Любой

пользователь библиотеки может познакомиться с этой книгой.

Очерки Самарина о передовиках, лучших людях района находили самый короткий и верный путь к сердцам читателей. А как он бичевал чванство, хамство, другие качества, присущие людям недалёким и ограниченным, но наделённым высокими должностями! Для пущей убедительности автор фельетонов сопровождал их собственными карикатурами на злобу дня. Надо ли говорить о реакции тех, кто узнавал в фельетонах себя, свои дела и поступки.

На очередном приеме граждан к сенатору Юлии

Лазуткиной обратился главный редактор газеты «Пензенская правда», председатель

регионального отделения Союза журналистов России Павел Шишкин с просьбой

от профессионального сообщества журналистов по вопросу увековечивания

памяти Юрия Федоровича Самарина.

Прочитав биографию Юрия Фёдоровича не было никаких

сомнений, что этой выдающейся фигуре необходимо установить мемориальную

доску - профессиональный журналист, талантливый карикатурист, художник

и главное - настоящий патриот Пензенской земли.

Памятная доска была торжественно открыта на здании

редакции Колышлейской районной газеты «Трудовая честь», где Самарин работал,

2 сентября 2022 года.

В церемонии принял участие заместитель министра внутренней и информационной политики Пензенской области Анатолий Бодров, а также многочисленные коллеги, друзья и близкие Юрия Федоровича. В журналистском сообществе Юрия Самарина до сих пор помнят и считают легендарной личностью, а друзья и близкие вспоминают с теплотой и любовью.

Дополнительные источники:

1. https://penza-enc.ru/wiki/Самарин_Юрий_Фёдорович

2. https://www.liveinternet.ru/users/4768613/post295468840/

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Комментариев нет:

Отправить комментарий